Histoire Kaya

Retrouvé mort un matin de février 1999, dans sa cellule des casernes centrales à Port-Louis, il a malgré lui servi d'étincelle à un mouvement de révolte violent, qui bouleversa profondément le pays. Tout ça pour une histoire banale, une histoire de spliff et de revendications comme on en voit bien souvent par chez nous, mais qui ne passe pas du tout à Mauritius.Nous venons ici rendre hommage à Joseph Réginald Topize, dit KAYA, mort le 21 février 1999 à 38 ans, dans des circonstances plus que douteuses.

Joseph découvre vite le reggae et Bob Marley devient son idole, il adoptera même le surnom de KAYA, en hommage à l'album du même nom.Fini les Mike Brant et autres groupes de pop. Il se consacre à présent à interpréter les chansons de Bob, avec un certain mimétisme d'ailleurs. Repéré pour ses talents de guitariste, il intègre le groupe de Lélou Menwar, chanteur séga contestataire, reconverti au reggae. C'est avec lui que KAYA fera ses premiers véritables concerts et ses premiers pas en studio pour enregistrer l'album Letan lenfer . De retour de tournée, KAYA décide de réunir quelques amis de Roche-Bois et de créer le groupe RACINETATAN, du nom d'un prince malgache révolté exilé à Maurice. Très influencé par le reggae et son message, KAYA reprend de nombreux hits de Marley et interprète aussi ses compositions. Mais il se pose de plus en plus de questions sur ce concept de « Roots & Culture ». Doit-t-il s'accaparer le reggae et la culture jamaïcaine ? Doit-t-il l'adapter à sa réalité ?C'est dans cette atmosphère de reflexion et de créativité, qu'en 1986 il a l'idée de génie de mélanger le reggae avec le blues local, le séga.

SEGGAE TIME NOW

Il décide alors d'attiser les vieux réflexes de jalousie en lançant RACINETATAN, " la révélation mauricienne, le groupe qui déplace les foules ", dans l'île soeur, la Réunion.

Après SEGGAE NU LAMIZIK, KAYA et Racinetatan sortent "La pé universel" en 1991, "Seggae man" en 1992, "Racine pé brilé" en 1994, "Erzats of Bob Marley" en 1995, et en 1996, les albums "Zistwar révoltant" et "Chante Marley". La même année, KAYA réenregistre en numérique trois de ses premiers succès, "Simé la lumière", "Ras kouyon" et "Chante l'amour". Mastérisés en septembre-octobre 1997 à Paris, ils sortent sur un CD-3 titres intitulé "MO LA MIZIK". Ce CD sera son dernier disque et surement le plus abouti de sa carrière, au cours de laquelle il a vendu plus de 300 000 albums, dénonçant dans des textes puissants les mensonges de l'establishment et proposant des solutions à une société arc-en-ciel minée par le communalisme et le fanatisme.

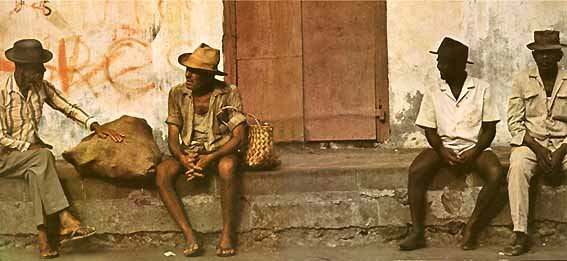

En quelques années, KAYA devient un véritable héros dans tout l'océan Indien. Pourtant l'image du dread délinquant et drogué ne change pas à Maurice et KAYA continue de subir les discriminations de l'état et particulièrement de la communauté Indienne, notament à cause de la Gandia, le cannabis local, dont il prône la légalisation dans nombre de ses chansons.

UNE HISTOIRE DE MUR

Pourtant, depuis quelques années, certains hommes politiques conscients du malaise, revendiquent un assouplissement de la loi, voir même une libéralisation dans un pays finalement assez consomateur. C'est le crédo de l'avocat Rama Valayden, leader du Mouvement républicain (MR). Du coup, de nombreux artistes se rattachent à sa cause et participent à ses meetings, qui prennent la forme de concerts, un peu comme les bandwagons, en Jamaïque, dans les années 70-80.

Totalement enjouée par ce meeting la foule se presse et atteind rapidement les 2000 participants. Survoltés, de nombreux jeunes parmi lesquels des rastas, allument impunément leurs joints, provoquant les agents de la Special supporting, qui munis de gourdins, n'interviendront pourtant pas.

La nouvelle se répend rapidement sur l'île, entraînant les larmes de nombreuses personnes puis le sentiment de vengeance. Les premières émeutes commencent alors dans le quartier de Roche-Bois puis s'étendent au reste du pays. Des barrages sont dressés jusque dans les rues de la capitale, et rapidement la police répond aux manifestants par des tirs à balles réelles, blessant mortellement de nombreuses personnes dont Berger Agathe, un ami de Kaya, lui aussi musicien. Les violences se nourissent en premier lieu de la contestation de la thèse officielle du suicide du chanteur, mais le malaise est bien plus profond et il s'agit en fait de l'expression d'un sentiment d'injustice portant sur l'accès à la sécurité et aux ressources nationales de la communauté créole.

Les rivalités ethniques sont alors partiellement contenues par le gouvernement qui continue sans vergogne à exercer une politique communautariste, au détriment des minorités. Il faut dire qu'ils ont fort à faire pour développer le tourisme et avoir l'air d'un vrai petit paradis tropical !La dernière abération en date : l'arrestation du vétéran rasta RAS NATTY BABY, accusé de complicité de trafic d'héroine. Une affaire très douteuse, critiquée et qui entraîne à nouveau un puissant malaise au sein des communautés mauriciennes. Comme dirait KAYA c'est « ene zistwar revoltant !» (une histoire révoltante) et on espère bien que ça ne durera pas trop.

Situation du Créole à l'ile Maurice

Il existe deux grandes tendances sur la question créole à Maurice:

- Une première tendance considère que l'affirmation d'un peuple et d'une culture créoles a une dimension ethnique trop forte et que cela est susceptible de devenir dangereux pour la société mauricienne. Selon cette tendance, il serait préférable que les Créoles ne s'affirment pas en tant que tels, mais se disent Mauriciens tout court. Selon cette analyse, les Créoles n'ont pas le droit de revendiquer une identité propre. L'affirmation politico-identitaire créole n'a pas de légitimité. La question que l'on peut se poser est celle-ci: les autres groupes présents à Maurice n'affirment-ils pas leur identité sans que cela n'ait mis en danger la nation mauricienne? Cette réflexion est d'ailleurs valable pour presque tous les pays multiculturels et multireligieux. Ce qui est plus sérieux, c'est que le texte fondateur de notre pays, la Constitution enferme le peuple créole dans l'invisibilité. La Constitution n'a pas fait de place pour le peuple créole, mais l'a noyé dans un groupe vague: la population générale. N'est-il pas important que la Constitution de Maurice reflète son peuple dans sa totalité et sa diversité?

- Une deuxième tendance considère la société mauricienne tout simplement comme une nation de citoyens. Ceux qui partagent cette conception ne comprennent pas pourquoi le peuple créole se démarque au lieu de se situer comme citoyens à part entière. Cette analyse fait l'impasse sur les inégalités et les injustices que les Créoles ont subies et continuent de subir à Maurice. La citoyenneté est un principe profondément valable, mais elle n'est pas un donné, elle est un processus à construire précisément sur les principes constitutionnels: égalité de droits, non-discrimination, justice. De plus, Maurice est signataire de plusieurs conventions des Nations unies qui reconnaissent le droit des peuples qui vivent dans des sociétés multiculturelles à affirmer leur différence culturelle, et imposent aux États le devoir de reconnaître ces droits et de les respecter. Affirmer sa différence culturelle ne contredit en rien le sentiment d'appartenance à une nation. Lorsque les différentes composantes de la nation mauricienne auront les mêmes droits et les mêmes chances, le peuple créole sera le premier à demander d'enlever de la Constitution les références qui font encore la différence entre les Mauriciens. Dans l'état actuel des choses, ce ne serait pas raisonnable, même si dans l'idéal ce serait souhaitable. Nous affirmons que, au cœur du peuple créole mauricien qui subit bien des injustices, les Chagossiens ainsi que les Agaléens ne jouissent pas des mêmes droits et des mêmes chances que tous les citoyens de la République.

Enracinement et Ouverture

Voilà pourquoi il n'est pas possible pour le peuple créole d'affirmer son existence par référence à un pays et à une culture autres que ceux de Maurice où le peuple et la culture créoles ont pris naissance. Comme cela s'exprime si bien par l'expression courante, les Créoles peuvent vraiment dire que leur " nombril est enterré ici ". Leurs racines sont dans la terre de Maurice et pas ailleurs. C'est ce qui explique la capacité du monde créole à accueillir les personnes et les éléments qui proviennent d'autres peuples et cultures. Le peuple créole est encore ouvert aujourd'hui pour créer du nouveau.

Créole, Créolité

En général, on appelle "créoles" les sociétés qui sont issues de ce contexte historique précis. À cause de l'histoire particulière de Maurice avec son régime de communautés, notre pays est le seul pays où le terme "créole" a pris un sens ethnique et désigne les personnes d'origine africaine ou mixte et qui sont chrétiennes.

Le mot "créole" désigne aussi la langue de la majorité des Mauriciens. La langue créole, d'abord façonnée par les esclaves dans leurs relations avec les colons français, a évolué avec l'apport des divers groupes de peuplement du pays qui s'y sont succédé et qui l'ont adoptée. Le lien historique qui existe entre la langue créole et le peuple créole ne signifie pas que celui-ci réclame l'exclusivité de cette langue. Au contraire, le peuple créole est fier que sa langue soit devenue celle de tous les Mauriciens.

A partir du mot "créole", les linguistes et les anthropologues ont forgé le concept de "créolisation". La créolisation est un processus de brassage et de mélange qui produit de nouvelles langues et cultures, qui sont les langues et les cultures créoles. Aujourd'hui, ce concept opératoire déploie toute sa pertinence dans la réflexion de certains philosophes, penseurs, humanistes, politiciens et chez beaucoup de citoyens qui voient dans le monde créole un modèle de brassage qui permet de comprendre les mutations enclenchées par la mondialisation dans le monde moderne.

Le concept de "créolité", quant à lui, met en valeur la créativité et la résistance que les esclaves ont déployées dans leur situation dramatique. La créolité désigne une réalité anthropologique, socioculturelle, économique et politique. Les nouveaux peuples issus de l'esclavage ont créé des langues, des formes diverses d'artisanat, l'agriculture et la pêche pour leur autosuffisance, des métiers tels que celui de charpentier, couturière, peintre, etc., la musique et le théâtre, une nouvelle cuisine, des valeurs morales et religieuses, etc. Dans certains contextes, dans les Caraïbes et depuis quelque temps dans les îles de l'océan Indien aussi, la "créolité" désigne également le discours qui nomme et identifie les personnes et les peuples qui se sont formés à partir de l'esclavage, c'est-à-dire que le concept de créolité est intimement lié à celui d'identité.

OSB Pionnier du Ragga/Dancehall

Pionnier du ragga/dancehall en creole dans le paysage musical mauricien Otentikk Street Brothers (OSB) s’inscrit dans le milieu comme une formation incontournable.

Existant depuis 15 ans,le groupe est le plus populaire de L’ile, voire de l’ocean Indien dans ce registre.Avec une musique engagee et des compositions coup de poings, OSB ne cesse de donner a cette musique ses lettres de nobless dans L’ile. Il ne cess d’inspirer d’autres groupes qui poussent comme des champignons.Forme par les freres Raya en 1992, Otentikk Street Brothers regroupe, aujourd’hui, les meilleurs ‘toasters’ de L’ile, notamment Dagger Kila (Pascal Ferdinand), Blakkayo (Jean Clario Gateaux), MAster Kool B(Bruno Raya) et Tikkenzo (Kersley Lafolle). Le group comprend aussi Marie Michelle Perrine et DJ Did Steph. Que Se soit sur scene ou les album, OSB est devenu une reference pour bon nombre. Il est considere comme le porte-drapeau de la musique roots.

Avec quatre albums a son actif ainsi que 2 DVD, realiser lor du ‘Festival Reggae Donn Sa 1 et 2’ , OSB jouit aujourd’hui d’une assise solide dans l’ile et dans l’ocean Indien

Folklore et Musique de l'île Maurice

Quoi de mieux que son folklore et sa musique pour sentir la culture vivante d'une nation. L'île Maurice est bénite de sons et rythmes qui lui proviennent des civilisations occidentales, orientales et africaines qui se sont imposés dans son histoire. Cet héritage a été préservée et est restée intacte dans sa passation de génération en génération. D'un autre côté, quelques-uns se sont rejoints pour former des sons et des rythmes uniques.

Parmi les danses folkloriques de l'île Maurice, celle du Séga qui est d'origine africaine a été adoptée comme la danse typique de l'île. Cette danse érotique est entraînée par le battement de la Ravanne, un tambour circulaire et d'autres instruments rythmiques tel le Maravane et le Triangle. Dansé et chanté par les esclaves d'antan, cette danse aujourd'hui adoptée par tous les mauriciens a sa place dans toutes les occasions. Plus récemment, un nouveau son qui est un mélange du Séga et du Réggae jamaïcain est venu s'installer dans la culture musicale de l'île. Cette fusion appelée Seggae qui a émergé dans les années 80 est un nouveau rythme mélodieux et entraînant qui reflète cet aspect mixte de l'île Maurice. A l'origine, cette musique fut crée par les Rastafaris et les musiciens provenant des banlieues pauvres de la ville de Port Louis. Depuis, cette musique a fait son chemin jusque dans les boîtes de nuits et se retrouve parmi les musiques populaires locales. Vous trouverez dans les maisons de disques de l'île un nombre d'albums et compilations sur cassettes ou CD de séga et seggea produits par des artistes mauriciens.

A part le Séga, il y a aussi les musiques et danses traditionelles qui nous viennent de ces immigrants Chinois et Indiens qui sont venus s'établir sur l'île. Peu de chose peuvent se comparer au raffinement et à l'élégance de la danse classique indienne. Drapées dans leurs saris multicolores, ces danseuses exécutent sur une chorégraphie précise leur danse où chaque posture et pose expriment un sens propre à elle. Ces danses sont accompagnées de musiques aux sons exquis provenant du sitar et du tabla exprimant dans leur union tout le raffinement et la magie de la culture orientale. Les danses traditionelles chinoises les plus connues sont la danse du dragon et du lion. Ces danses dans lesquelles précision et agilité des danseurs s'entr'actent pour redonner vie à ces créatures mystiques est à voir. La plupart des grands hôtels organisent des shows culturels pour des occasions spéciaules où vous verrez se produire ces danseurs et musiciens. Durant la période des fêtes, le Caudan Port Louis Waterfont organise des shows spécial où vous pourrez admirer la riche diversité culturelle qu'a hérité l'île maurice.

La musique occidentale tient aussi une grande place dans la culture mauricienne. Les musiques populaires tel le rap, le hip-hop et le rock dominent les scènes mais vous trouverez aussi du jazz, d'autres musiques et danses encore plus traditionnelles comme la Valse et tout types de danses de salon. Il y a aussi une très grande appréciation pour le style de musique des années 60 à 70 avec des préférences pour Elvis Presley, Cliff Richard, Englebert Hemperdick. Quoi que la musique anglo-saxonne soit des plus appréciées parmi les musiques européenes, les liens qu'ont conservés les mauriciens avec la culture française font de la musique et des artistes français les plus connus et les plus appréciés.

La Compagnie Des Indes

Cette compagnie jouissait d'un privilège exclusif avec tous les points de commerce au-delà du Cap de Bonne- Espérance et cela pour une période de cinquante ans.

La Compagnie des Indes Française (1664- 1793)

Affranchie de toute redevance envers l’Etat, elle bénéficiait, en outre, de l’appui total des vaisseaux et de l’armée du roi qui la garantissait contre toute perte éventuelle durant les dix dernières années. De plus, elle avait droit de propriété sur tout le territoire qu’elle occuperait, d’ailleurs le roi lui concéda Madagascar, l’Isle de France et L’île Bourbon. Hormis le commerce, la compagnie avait également le droit d’organiser des courses et pouvait ainsi armer des vaisseaux de guerre pour défendre ses possessions. Cependant toutes ces concessions royales n’allaient pas sans obligations. En retour, la compagnie en tant que représentante de Sa Majesté devait promouvoir le culte et elle était tenue de verser un dixième du produit de ses prises dans les caisses royales. Néanmoins, la compétitivité qui régnait dans le secteur du commerce des épices et les guerres des pays d’Europe, allait vite causer la ruine de la Compagnie.

La Compagnie Perpétuelle des Indes (1719- 1769)

Pour sauver la situation, les compétences de l’économiste John Law furent sollicité et celui-ci procéda à une fusion des trois compagnies existantes de France, la Compagnie d’Occident, la Compagnie des Indes Orientales et la Compagnie de Chine qui formeront la Compagnie perpétuelle des Indes. Son rayonnement devient alors immense puisqu’elle inclut désormais les installations de la France en Amérique, en Afrique et en Chine. C’est ainsi qu’en dépit de bien des moments difficiles, elle a suffisamment d’envergure pour faire face aux concurrents que représentent la East India Company des anglais et la Vereenigde Oost Indische Compagnie des hollandais.

Mais les guerres successives de la Succession d’Autriche (1744-1748), puis celle de 7 ans (1756-1763) auront d’inévitables répercussions dans la mer des Indes et mineront, une fois de plus, l’économie de la Nouvelle Compagnie. La situation est telle qu’en 1769, il est décidé de suspendre tous ses privilèges et de la mettre en faillite, ce qui permet dorénavant à tout français d’accéder au commerce libre. L’administration royale reprend de facto en mains les différentes comptoirs dont celui de l’Isle de France dès 1767 et Pierre Poivre est alors nommé Intendant.

Pierre Poivre Intendant de l’Isle de France

Singulier parcours que celui de Pierre Poivre, Intendant et commissaire générale de la Marine de 1767 à 1772. Il réussit à dérober aux îles Moluques des plants et épices parmi les plus convoités au monde, la noix de muscade et le clou de girofle dont les hollandais avaient le contrôle exclusif. Par cet exploit audacieux, il allait briser une fois pour toute leur puissant monopole sur les épices.

Pierre Poivre passa deux séjours à L’Isle de France, en 1746 il fit un bref passage qui dura 3 ans, puis de 1753 à 1756, alors que Lozier est gouverneur : Poivre est alors à l’Isle de France en simple botaniste et son projet est d’essayer d’y acclimater la noix de muscade et le clou de girofle. Durant son séjour à Batavia, il s’était intéressé de très près à l’activité alors florissante des hollandais dans cette région : l’exploitation de la noix de muscade et du clou de girofle. Très appréciés en Europe à cette époque, non seulement pour leur particularité à conserver les viandes mais aussi à rehausser la saveur des mets, ces ingrédients constituaient une précieuse denrée et revêtaient par conséquent une valeur inestimable. Poivre s’aperçut très vite que cette entreprise était la véritable épine dorsale du commerce des Hollandais dans cette région et tant qu’ils exerceraient un contrôle sur les îles Moluques, seules terres du globe à prodiguer ces véritables joyaux, ils seraient les seuls à bénéficier d’une richesse commerciale croissante. Malgré l’étroite surveillance dont ces îles faisaient l’objet et les sanctions sans appel auxquelles était exposé tout « chasseur d’épices », Poivre, au mépris du danger, parvint à dérober dix-neuf plants de muscadier ainsi que quelques noix propres à la germination qu’il dissimula dans la doublure de sa veste.

Sur la route du retour, il fait escale à Pondichéry où il rencontre Dupleix alors gouverneur des établissements français aux Indes. En 1746, il profite de l’escadre de La Bourdonnais pour voguer vers l’Isle de France avec déjà en tête l’idée de ravir aux Hollandais le monopole de ces fameuses épices. Il envisagea d’introduire le muscadier et le giroflier à l’Isle de France et d’en développer la culture sur une grande échelle, dotant ainsi son roi et la France d’un atout. Après avoir convaincu la Compagnie des Indes de la nécessité de cet objectif, il s’embarqua aussitôt sur le Mascarin en direction de Manille dans le but de ramener une cargaison de plants à épices. Il devint bientôt une célébrité dans le domaine des sciences naturelles, à un tel point que sa réputation atteint les hautes instances de l’Etat. Louis XV va alors l’anoblir, lui concéder le cordon de l’ordre de Saint Michel et le nommer intendant des Isles de France et de Bourbon et il sera chargé de mettre en place les premières structures de l’administration royale qui désormais va remplacer celle de la Compagnie des Indes.

Bien que n’ayant pas le titre de gouverneur, Pierre Poivre par sa force de caractère et l’envergure de ses projets pour le développement de la colonie, peut être considéré comme le véritable administrateur de l’île, malgré son titre d’intendant. En raison du succès de ses entreprises et de l’impulsion qu’il donnera aux colons, il continuera, par bien des aspects, l’œuvre de La Bourdonnais.

L’île de France et la Compagnie des Indes

Après le départ des Hollandais en 1710, l’île Mauritius restera Lîle Mauritius et restera déserte pendant quelques années. Ayant déjà établi une colonie à l’île Bourbon en 1654, la France va désormais s’intéresser à l’île Maurice. Consciente de l’avantage de sa situation géographique, qui la place au cœur de la route des épices, elle pense que celle-ci pourrait lui assurer une bonne escale dans la région afin d’y affirmer sa présence, car à l’instar des hollandais et des anglais elle montrera l'ambition de s’insérer plus solidement dans le commerce des produits orientaux en exploitant les ressources de l’Inde et de la Chine.

Les Hollandais, à travers leur puissante compagnie, sont déjà bien implantés au Cap mais surtout en Indonésie où grâce au contrôle des îles Moluques, ils possèdent le monopole du commerce du clou de girofle et de la noix de muscade qui atteingnent des prix exorbitants sur le marché en Europe. La France avait bien tenté de s’installer sur la côte sud-est de Madagascar en 1642, où elle avait créé le comptoir de Fort- Dauphin, mais elle avait dû y renoncer après le massacre des premiers colons par les indigènes. L’île Maurice, inhabitée, lui convenait tout à fait. Autre avantage ; elle était dotée de deux excellents ports, notamment Port- Louis qu’ils avaient au départ nommé Port Nord-ouest et le Grand Port, situé sur la côte sud-est. Ces ports étaient bien abrités et confortables et surtout pouvaient offrir une escale idéale pour les vaisseaux de la Compagnie éprouvés par les épuisantes traversées depuis l’Orient et Saint-Malo.

Langues De L'Ile Maurice

La langue la plus couramment parlée à Maurice est le créole. Le créole est une langue dérivée du français qui a évolué de manière étonnante. La langue française a été la première langue parlée à Maurice; les colons qui venaient de diverses régions de la France s’exprimaient avec des accents différents. Les esclaves noirs qui venaient du Sénégal ou du Mozambique, les indiens de différentes régions de l’Inde et les chinois du canton voulaient se comprendre ; la langue créole s’est ainsi développée à partir de 1769, transformant le français en une langue pimentée et singulière.

Le créole est une part très importante dans la culture mauricienne car il fait partie de l’identité, du mode de vie et de « l’esprit » mauricien. Outre le créole, d’autres langues ont été développées comme le Chinois et le Bhojpury qui est parlé dans les régions rurales.

Bien que le créole soit la langue préférée des mauriciens, on ne lui donna pas de caractère officiel. La langue officielle du pays est l’anglais bien que le français soit plus utilisé dans le milieu des affaires et de l’administration.

Arc-En-Ciel Culturels et Religieux de l'ile Maurice

Ile Maurice à travers le temps

En 1735, Mahé de la Bourdonnais, figure très importante de l’occupation française, fût nommé au poste de gouverneur de l’île. Cette nomination va marquer l’essor de l’île ; sa position stratégique jouera un rôle déterminant dans le développement de Port Louis, la capitale, en une ville portuaire et une base navale de la région. Pour concrétiser son ambition, Mahé de la Bourdonnais fera établir de plus en plus d’esclaves et de colons français sur l’île ; le mode de vie des colons était régit par Le Code de Paris, alors que celui de l’esclave noir était soumis aux lois cruelles du fameux Code Noir. Une administration structurée sera établie pour gérer le commerce qui fleurit, le premier moulin à sucre sera construit, ainsi qu’un hôpital, et les routes seront notablement améliorées.

En 1744, le naufrage historique du Saint Gérant eut lieu au large de l’île ; ce naufrage inspira Bernardin de Saint Pierre, l’auteur de Paul et Virginie.

En 1789, les répercussions de la révolution en France se font sentir chez les colons français qui se rallient à la révolution mais refusent d’abolir l’esclavage.

En 1835, l’esclavage est désormais abolit. La main d’œuvre est sollicitée, ainsi des travailleurs venus de l’Inde et de Chine sont employés sous contrat. Au milieu du XIX siècle, quelque 250 sucrières fonctionnaient, alors qu’il en reste très peu aujourd’hui.

En 1867, l’île Maurice est dévastée par une épidémie de malaria. Chaque bateau qui transportait des indiens vers Maurice avait à bord des malades souffrant de diverses maladies contagieuses. Environ 10 000 indiens arrivaient de l’Inde chaque année ; des médecins négligents ne constataient pas l’état de santé des travailleurs arrivant par masse.

En 1867, la malaria aurait tué 20 000 habitants de port Louis sur 80 000 ; des funérailles se faisaient à chaque coin de rue de la capitale. Les habitants de Port Louis quittèrent la capitale pour se réfugier en haute plaine où le climat plus frais attirait moins les moustiques, porteurs de la maladie. Mais l’épidémie gagna aussi les collines ; durant ces trois années, entre1865 et 1868, la malaria aurait causé la mort de 70 000 habitants sur une population de 350 000.

En 1936, le premier parti politique à défendrer les droits des travailleurs voit le jour, c’est le Labour Party. Autre parti politique, celui-ci représentant la population blanche et créole, le PMSD. Quelques grandes figures politiques de l’histoire de Maurice se feront remarquer dès lors.

En 1965, la lutte pour l’indépendance divise le pays en deux ; une partie veut à tout prix une île Maurice indépendante et l’autre veut rester sous le règne britannique. Dans la même année une conférence constitutionnelle, le Lancaster House Conference, est tenue à Londres, réunissant les partis politiques de l’île afin d’envisager une structure possible pour une l’île Maurice indépendante.

En 1967, les premières élections législatives ont lieu et le Labour Party obtient la majorité des sièges à l’Assemblée. Sir Seewoosagur Ramgoolam est élu Premier Ministre. L’indépendance de Maurice est proclamée le 12 mars 1968. L’île Maurice indépendante resta néanmoins sous la gouvernance de la reine.

En 1992, l’île Maurice devient une république et demeure un pays du commonwealth ; le gouverneur général d’alors, Sir Veerassamy Ringadoo dû céder sa place à Cassam Uteem au poste de Président de la République de Maurice au château de Réduit. L’île Maurice hérita d’une constitution calquée sur le modèle de Westminster de la Grande Bretagne. Les élections se tiennent chaque cinq ans pour élire les membres du gouvernement et ceux de l’opposition. L’île Maurice est en effet considérée comme un modèle de démocratie car elle a démontré une stabilité politique encore rare dans la région.

.jpg)